前は無かったのに、最近になって寝つきが悪くなって日常の生活で集中力に欠ける

なんてことはありませんか。

日常に支障をきたす眠れない症状は不眠症に該当します。

今回の記事では、不眠症に関する基本的知識や原因、快適な睡眠を送るための対策をご紹介します。

不眠症の基本知識と3つの症状

不眠症の定義を知っていますか?

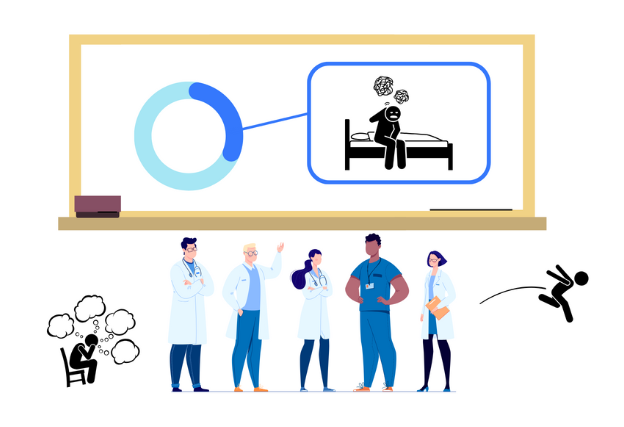

不眠症は、「寝つきが悪い」「寝ている途中で起きてしまう」「一度起きると中々寝ることが出来ない」などの症状が続き、昼間の集中力が下がることや疲労を引き起こすことを指します。

不眠症は満足に寝ることができない、眠りが浅いと感じているというだけでは不眠症と診断されず、不眠が影響して日中に不調が出るとき不眠症であると診断されます。

日本人の約5人に1人が不眠症に当てはまる症状で悩まされています。

中々眠れない(入眠障害)

不眠症には大きく分けて3つのタイプが存在します。

1つ目は入眠障害です。

入眠障害は布団やベットに入って寝ようとしても、中々眠れない状態のことを指します。

目安としては、ふとんに入ってから約1時間ほど眠れない状態が続く場合、入眠障害の可能性が高いです。

寝ている途中で目が覚めて眠れない(中途覚醒)

2つ目は中途覚醒です。

寝ている途中に目が覚め、起きてしまった後中々眠れなくなってしまう症状のことを指します。

不眠症に悩む人の中で一番人数が多いタイプであるとされていて、特に眠りが浅い高齢者に多いと言われています。

想定よりも早く起きちゃう(早期覚醒)

3つ目は早朝覚醒です。

早朝覚醒と判断される基準は少し曖昧ですが、自身が起きたいと思っている時間よりも早く起きてしまい、その後寝れなくなってしまうことを早朝覚醒といいます。

朝早く目が覚めることによって昼間の行動に支障がある場合は、早朝覚醒であると考えてください。

不眠症に関係する疾患

不眠が引き起こす疾患や、反対に疾患が原因で不眠が引き起こされてしまう場合があります。

不眠症に関係する疾患をいくつかご紹介します。

不眠症とうつ病

まずはうつ病です。

うつ病の特徴として、睡眠障害と一緒に悩むケースが多いため、不眠症に繋がります。

また、何らかの理由で眠れ無い状態が続いた時、睡眠不足が日中の集中力低下などを引き起こし、気分がネガティブになりうつ病を発症してしまう場合もあります。

女性が悩むPMSと不眠症

また、睡眠障害はPMS(月経前症候群)によっても引き起こされます。

PMSはホルモンバランスの乱れを引き起こし、精神面でマイナスになってしまいます。

PMSによって眠りの質が低下してしまうため、中途覚醒が多くなります。

睡眠時の無呼吸には注意が必要です

睡眠時無呼吸症候群(SAS)によって睡眠の質が低下し、結果的に不眠症に繋がってしまうケースもあります。

SASによって突然無呼吸になることはとても危険であり、酸欠状態に繋がってしまうため、睡眠障害だけでなく命の危険にも繋がります。

精神疾患と不眠症の関係

双極性障害

双極性障害とは、気分が高まる躁(そう)状態と落ち込むうつ状態が繰り返し起こる脳の病気のことです。激しい躁状態が見られる双極Ⅰ型と、軽度な躁状態が見られる双極Ⅱ型があります。躁状態とは、テンションが著しく上がってしまう状態のことです。

Ⅰ型の躁状態では、気分が高まり、客観的にハイテンションであったり、眠らずに行動したりと、顕著に活動的になるのが特徴です。一方Ⅱ型の躁状態は、通常よりも少し活動的くらいなため、違和感が感じづらいのが特徴です。

うつ状態で眠れなくなり、入眠障害によって睡眠障害を引き起こすことがあります。しかし躁状態によって活動的になるため、睡眠不足による疲れを感じにくくなります。疲れを感じないのは、自身の限界値が分からなくなってしまうため注意が必要です。

自律神経失調症

まず、自律神経とは交感神経と副交感神経によって成り立っており、交感神経は活発的な行動を、副交感神経は体を休める機能をサポートします。

自律神経失調症とは、ストレスや生活習慣によって自室神経が乱れ、安静にしているのに心臓が活発的になったり、体がほてるという症状が引き起こされる症状です。おなかが弱い人などは明確に下痢や腹痛の症状が起こることもあります。

自律神経失調症は明確な症状が定義されているわけではないため、診断が難しい部分があります。しかし自律神経の乱れによって睡眠時に本来働くはずの副交感神経がうまく機能せず、眠れなくなってしまい、不眠症を発症してしまうことがあります。

パニック障害

パニック障害とは、明確な理由やきっかけが無い状態で、突然動機や呼吸困難、震えが起こり、これが一定の期間不定期で繰り返される病気のことを指します。

パニック障害が発症する理由は様々で、寝不足や栄養不足がパニック障害に繋がるケースや、何か身近で突然死をした人がおり、自分もそうなってしまうのではないかという不安から、発症してしまう人もいます。

睡眠時にパニック障害を起こしたらどうしようという不安や、寝ているときに亡くなることを恐れてパニック障害を発症したり、とても強いストレスを感じることで、入眠障害や中途覚醒に繋がる場合があります。

不眠症の原因って?

日常で感じるストレスと不眠の関係

不眠症の原因の一つとして、日常で感じるストレスがとても大きな影響を与えています。

日々のストレスは、身体や心に様々な影響を与え、その中には良質な睡眠を妨げる要因が含まれています。

長期間感じたストレスは、自律神経やホルモンのバランスを乱し、不眠症に繋がる可能性が高まります。

不眠症のメカニズムは?

日常生活における様々な要因によって感じたストレスが交感神経を刺激し、体を緊張状態にさせます。

副腎皮質から分泌されるコルチゾールというホルモンがストレスを感じると分泌されストレス緩和の役割を果たします。

しかし長期に渡ってストレスを感じると、脳がストレスに対して正確に反応することが出来なくなり、コルチゾールが適切なタイミングで分泌されなくなってしまいます。

結果的に体の中でストレスに対応するホルモンが分泌されなくなり、溜まったストレスがうつ病や不眠症を引き起こす原因となります。

生活習慣の乱れが不眠に繋がります

ストレスだけでなく、生活習慣の乱れも不眠を引き起こす原因となります。

生活習慣の乱れ:運動不足

まずは運動不足です。

睡眠の役割には感情整理や記憶の固定の他、身体の休養や疲労回復も挙げられます。つまり身体的に疲れることが、質の良い睡眠に繋がります。

そのため、運動不足だと睡眠の質低下に繋がり、不眠になってしまう場合があります。

生活習慣の乱れ:飲食の不摂生

また、飲食の不摂生も不眠に繋がります。

脂や糖類がたくさん含まれている食材、刺激物となる辛い食べ物やアルコールを沢山摂取することは、消化器系の滞りを引き起こし消化に時間が掛かります。

睡眠時も消化をしているとなると脳が休まらず、不眠を引き起こします。

出来る限り夜に刺激物となるような食事は避けるのと、寝る前3時間前程度を目安に食事を終えるよう心掛けることで、不摂生による不眠を防止することが期待できます。

睡眠環境の影響は意外と大きい

日頃のストレスや生活習慣は睡眠の質に影響を及ぼしますが、睡眠時の環境の影響もとても大きいのを覚えておきましょう。

理想的な睡眠環境:室内温度

睡眠時の理想的な室温は20度から26度、湿度は50%前後と言われています。

夏は気温が高く、放熱が比較的困難になるため、寝つきが悪くなる傾向が強いです。

冬は寒さによって血管が収縮するためこちらも放熱が困難となります。

エアコンや加湿器を活用し、寝つきやすい環境の調節を心掛けましょう。

理想的な睡眠環境:寝る前の電子機器の操作

また、寝る前のスマートフォンの利用もできるだけ避けましょう。

ゲームや会話に夢中になって睡眠時間が減少することも挙げられますが、スマートフォンが発するブルーライトは体内時計を乱すため、体内の睡眠リズムが崩れ、質の低下に繋がります。

不眠症の対策と治療

睡眠の質を高める生活習慣

睡眠の質が低下する理由として生活習慣を挙げましたが、睡眠の質を上げるための方法として有効なのも、生活習慣です。

睡眠の質を高める生活習慣:食事

まずは食事です。偏った栄養素を含む食事を避け、バランスの良い食事を摂取するようにしましよう。

特に夜食には注意が必要です。消化に時間の掛かる大量の食事や刺激物は避け、比較的軽い食事にすることがおすすめです。

また、可能であれば寝る3時間程度前に食事を終えると、睡眠時には消化しきっているため脳が休まります。

睡眠の質を高める生活習慣:適度な運動

日頃の適度な運動も、睡眠の質を高めることに繋がります。

睡眠の役割で身体の疲労の回復があるため、日中に運動をして疲労を感じることで、深い眠りにつきやすくなります。

睡眠の質を高める生活習慣:十分な睡眠

十分な睡眠時間を確保することも質を高める要因になります。

睡眠時間は長ければ良いというわけではなく、個人によって適切な睡眠時間は異なります。自身の適切な睡眠時間を理解し、確保するよう心掛けましょう。

リラックス効果のある方法

簡単にできる方法を紹介するので、すぐにでも実践してみてください。

ぬるいお湯への入浴

一般的に暖かい環境の方が気持ちよく寝れると思われがちですが、入眠時に眠気が強くなる理由は、体内の熱が手足から放熱され、体温が急激に低下するためです。

体温の低下が睡眠の質向上のポイントであることをぜひ覚えておいてもらいたいです。

そこで重要になるのが「入浴」です。

38度から40度のお湯にゆっくりと浸かることで体の芯が温まり、副交感神経が優位になることで体がリラックスモードになります。体がリラックスすることで入眠時の寝つきが良くなることが期待できます。

睡眠前に暖かいお茶を飲む

また、睡眠前に暖かいお茶を飲むこともリラックス効果に繋がり、スムーズな入眠の手助けになります。

体内が温まりリラックス効果が得られることで、副交感神経が優位になります。特にカモミールティーがおすすめで、高いリラックス効果が期待されています。

薬の服用

どうしても改善したい場合は、睡眠薬の服用を検討してもいいかもしれません。

しかし連続で使用した場合の悪い側面として、依存性が高まる点や副作用が大きくなることが挙げられます。

必ず専門家の指示に従いましょう。

不眠症に適した成分:CBD

不眠症に悩む方は、ぜひCBDという成分を知っておいていただきたいです。

CBDは麻由来の成分でありながら、厚生労働省や世界保健機関が合法性や安全性を公表している珍しい成分です。

世界中で研究が行われて中で多岐にわたる効果が報告されており、睡眠のサポート効果も報告されています。

下の記事ではCBDの報告されている記事について、詳しく解説しています。

おわりに

今回は不眠症の原因やその対策について紹介しました。

睡眠は人が生命活動を行う上でとても重要な活動の一環であり、睡眠の質低下は昼間の集中力低下や眠気に繋がり、ストレスを感じる場面が多くなってしまいます。

睡眠の質を上げるためにできることはたくさんあります。比較的簡単に、日常的に無理なくできるような対策方法はたくさんあるため、出来ることから少しずつ実践してみてください。