そもそも不眠症とは…?

不眠症の具体的な症状

不眠症とは、「なかなか寝付けない」「睡眠の質がそもそも悪い」などの原因により、いつも身体や精神の調子が悪くなってしまうことをいいます。これにより、集中力低下やストレスを引き起こし、日中のパフォーマンスに大きな影響を与えてしまうケースも少なくありません。

眠ろうとしても中々眠れないという経験は誰でも1度はしたことがあると思います。不眠は一時的な場合もありますが、その眠れないという状況が改善されず、長期間続くことがあります。

意図せず眠れない状況が続き、その結果日中の活動に影響を及ぼすとき、不眠症であると診断されます。

不眠症を引き起こす原因

ストレスが不眠症の原因に?

不眠症の主な原因は、日常生活において感じるストレスとされています。ストレスを感じ、それが不眠に繋がる例として2種類あります。

一度に強いストレスを感じた場合

1つ目は、一度に強いストレスを感じるパターンです。

強いストレスを一度に感じると不安によって数日から数週間程度不眠が続きます。その中で一部の人がそれ以上不眠が続き、日中の活動に大きな影響を及ぼしてしまいます。

日常的にストレスを感じる場合

2つ目は、軽度ではあるが、日常的にストレスを感じている場合です。

ストレスを感じる部分は、家庭内や仕事、家族や友達、自分の場合もあり、場所や相手も様々です。

日常的にストレスを感じると、本来ストレスを緩和する役割があるコルチゾールというホルモンが正確に反応することができなくなり、ストレス緩和の役割を果たせなくなります。

結果としてストレスが溜まり、不眠に繋がります。

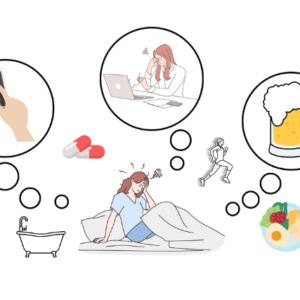

昼寝と運動が与える睡眠の質への影響

昼寝が効果的な理由

適切な昼寝は日中の活動に良い影響が、適度な運動は健康と睡眠の質向上に繋がることが分かっています。

しかし場合によっては昼寝と運動は睡眠の質を低下させる原因にもなるため注意が必要です。

昼過ぎに眠くなることは、人の体内時計の仕組み上仕方のないことであり、正常であるといえます。しかしその時に長時間の睡眠、1時間程度睡眠を取ってしまうと、夜の睡眠に影響を及ぼしてしまう可能性が高いです。

10分から20分程度を心掛けましょう。

強度の高い運動は睡眠を阻害する

次に強度の高い運動が挙げられます。

きついトレーニングをした後の方が深く眠れると考えている人は多いかもしれません。しかしトレーニングによって上がった体温を、睡眠のための適正な体温に下げるためには6時間程度必要と言われています。

寝る前のきついトレーニングは避けるようにすることで、睡眠の質を保つことができます。

寝る前は避けた方がいい飲酒

アルコールの摂取は睡眠に不眠症、特に中途覚醒に大きな影響を及ぼします。睡眠におけるアルコールの役割は、睡眠の前半部分と後半部分で大きく異なります。

睡眠へのアルコールの影響:前半部分

まず前半部分においては、アルコールの摂取によって睡眠に入るまでの時間が短縮されることが分かっています。

加えて深い睡眠を増加させ、脳が活動している時間を短くします。ここまでであれば良いことしかありません。

睡眠へのアルコールの影響:後半部分

後半部分においては悪いことがほとんどです。

アルコールの睡眠における効果は長くは続かず、深い睡眠を減少させ、脳が活動している時間が増えます。よって中途覚醒、寝ている途中で目が覚めてしまうことが増えます。

また、アルコールの摂取を習慣的に続けていると、体が慣れてしまうため、前半部分の良さが減っていき、後半部分の悪い側面だけが残るようになります。寝るためにアルコールの摂取量を増やしてしまっては、更に体に悪影響となります。

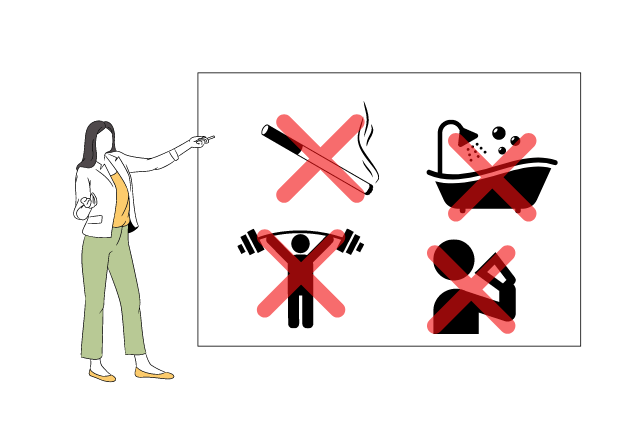

不眠症の治し方

生活習慣を見直しましょう

不眠症を治す第一歩として、生活習慣の改善は必須です。

生活習慣は主に、「バランスの取れた食事」「適度な運動」「十分な睡眠」が重要になります。

生活習慣の改善①バランスの取れた食事

まずはバランスの良い食事です。

偏った栄養素を含んだ食事はなるべく避けるようにしてバランスのよい食事を摂取するよう心掛けましょう。

特に夜食は、睡眠時の内臓の活動によって脳が休まない場合があり、それが睡眠の阻害に繋がるため比較的軽い食事にすることをおすすめします。

生活習慣の改善②日中の適度な運動

日中の適度な運動も体の疲労を促し、睡眠の質を向上させます。

睡眠の役割の一つとして、疲労の回復があるため、体が疲労を感じていると、脳が睡眠を促し、深い眠りにつくことができます。

ただ、先述したように寝る前のきついトレーニングは睡眠を阻害する可能性があるため、注意が必要です。

生活習慣の改善③十分な睡眠時間の確保

十分な睡眠時間を確保することも不眠症を治す上では重要です。適切な睡眠時間は個人によって異なり、短時間で十分な人や長時間必要な人がいるため、自身の適切な時間を把握しておくことも大切です。

忙しい現代人は睡眠時間を削りがちですが、睡眠の質が日中の質を決定すると言っても過言ではありません。

日頃の生活習慣を見直し、改善することで、睡眠の質は良くなる可能性が上がります。普段から少しの意識で変えていける部分なので、積極的に取り組んでみてください。

入浴によるリラックス方法

入眠時には身体を休めるスイッチを入れる副交感神経が優位になることで、体温が急激に低下し、眠りに落ちていくプロセスを踏んでいきます。

スムーズな入眠を手助けするのが入浴です。

睡眠の質を上げる入浴方法を解説

38度から40度のお湯にゆっくりと浸かることで体の芯が温まり、副交感神経が優位になるになります。副交感神経が優位になると体がリラックスし、入眠時の寝つきが良くなることが期待できます。

特に寒い時期だと熱いお湯に浸かりたくなってしまうかもしれませんが、熱いお湯に浸かると交感神経が優位になるため、覚醒作用が働いてしまいます。

比較的ぬるいお湯に長く浸って、リラックスモードになることを心掛けてください。

就寝前の覚醒を避ける対策

晩御飯でも気をつけた方がいいことがあります。

それは消化に時間を要する大量の食事や刺激物である辛い食べ物は避けた方がいいということです。

寝る直前に食事をしてしまうと、睡眠中でも消化をしており脳が起きている状況が続くため、脳が休まらない睡眠が続くこととなります。可能であれば、就寝の3時間前には食事を終えていることが好ましいです。

医学的に見た不眠症の種類

不眠症の種類は以下の3種類があります。

- 入眠障害

- 中途覚醒

- 早期覚醒

それぞれの特徴を知り、自身がどの種類で悩んでいるのかを知ることが、どのような対処方法が適しているのか、どのタイプの薬を選択するべきなのかを考える上で重要になります。

布団に入ってから眠れない状況がおよそ1時間続く(入眠障害)

入眠障害とはその名の通り、入眠時に布団に入ってから中々眠れない状況がおよそ1時間続く時を指します。入眠障害は、あらゆる年齢層においておよそ20%の成人に見られる症状とされています。

寝ている途中で目が覚め眠れない(中途覚醒)

中途覚醒は寝ている途中に目が覚めてしまい、その後再び眠ることができなくなってしまう症状を指します。中途覚醒は年齢が増すごとに悩む人の割合が増え、特に高齢者が多いとされています。

想定よりもだいぶ早く起きてしまう(早期覚醒)

早期覚醒とは、自分が起きたいと思っている時間よりも早く起きてしまい、眠れなくなってしまう症状を指します。早期覚醒と診断される基準は曖昧ですが、朝早く目が覚めてしまい、結果的に昼間の活動に影響がある場合は早期覚醒であると考えられます。

睡眠時間と不眠症の関係

日本人の平均的な睡眠時間は7時間半ですが、人によって適性な睡眠時間は異なるため、7時間半以上寝ている人であっても不眠症と診断される人はいます。

タイプとして短い睡眠時間でも昼間問題なく活動できるショートスリーパーと呼ばれる人や、10時間程度の長時間寝ないと昼間の活動に影響が出てしまうというロングスリーパーの人もいます。

まずは自分の適性睡眠時間を見極めて、習慣的に適正時間分の睡眠時間を確保することが不眠症改善に繋がります。

おわりに

今回は、不眠症の種類や原因、精神疾患との関係や治し方について説明しました。

睡眠障害は軽度のうちに対策をしないと、睡眠障害によって日中の集中力低下が引き起こされ、それがストレスに繋がり、また睡眠の質が低下し、更に日中のストレスが引き起こされるという、悪循環に繋がってしまいます。

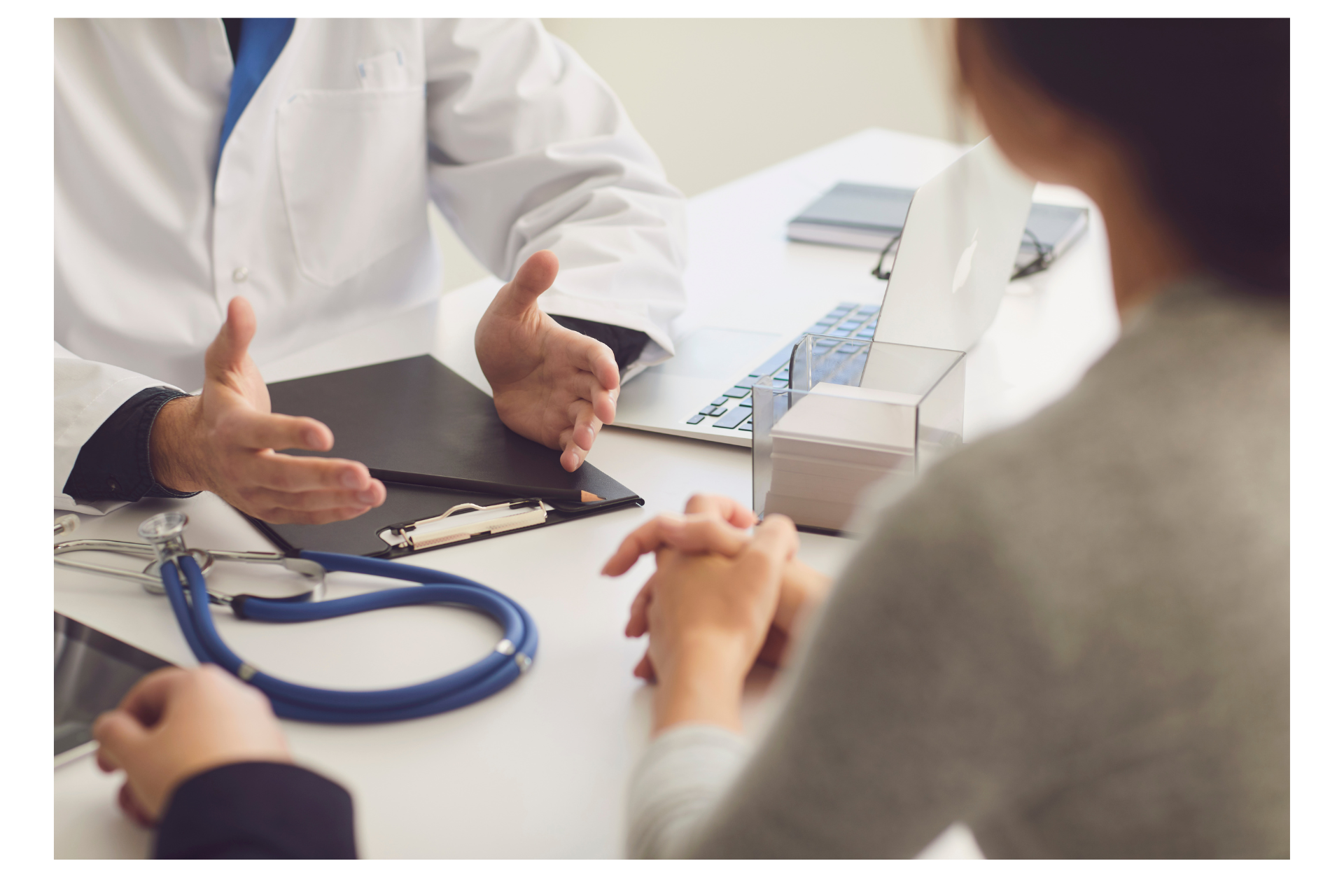

様々な方法を試してみてもどうしても改善できない方や、改善のために取り組みを行えない人は、専門の方に意見を聞き、薬の服用を検討するという選択肢もあります。

しかし継続的に服用した場合に依存性が高まる点や、副作用が大きくなることが挙げられるため、日常生活で改善を目指すことを推奨します。

まずはできることから少しずつ取り組んでみてください。